H a g e l b e r g e r

Jesse Ballard Tom Cunningham Wayne Grajeda Francis Serafini John Vaughan Bob Williams

Die Hagelberger spielten eigene Kompositionen, Bluesklassiker, Country- und amerikanische Folksongs in Bandbesetzung mit Gitarren, Mandolinen, Mundharmonika, Saxophon, Flöte, Bass und Cajón. 2006 bestand die Band noch aus Jesse Ballard, Wayne Grajeda, Ron Randolf, John Vaughan, Robert Williams, Joe Kučera und Ralf Schmidt. Diese Formation nennt sich, nach 45 Jahren gemeinsamer Musikgeschichte "The Band of Brothers" und spielte 2016 das 26. Songfestival der Liedertour.

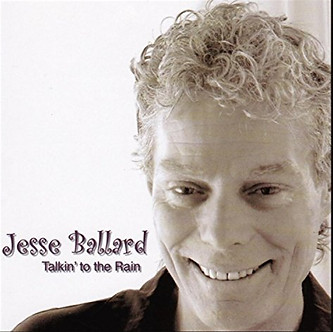

Jesse Ballard

The first time I ever went to the music club Go In on Bleibtreustraße was around 1976, it was after 3 o’clock in the morning, the air was thick with smoke and the tables heavy with empty glasses. A few tired folks still kind of hung in there, mesmerized by the music, telling me that this amazing guy on stage had already been singing for almost an hour. Last man standing was a very stoned Jesse Ballard, singing “Fasanenstraße”, and if I remember correctly “living outside the law”. With eyes closed the entire time I don’t think he realized that he was doing a triple set for a half hour gig pay and he didn’t quit anytime soon. And I couldn’t believe one could just walk into a club and listen to this kind of music until four in the morning - for free! That night, I’m sure, I got hooked on live music forever, and on his music in particular.

A few years later, after we had become friends, I came to see that Jesse was much more than a phantastic song poet with an incredible voice and charisma. He was smart, charming and witty, a fun guy, a very kind soul and what stood out to me most were his sensitivity, his social skills and interpersonal intelligence. Even in tougher times, people loved him and he loved people; I’m still a people’s person, is one of the last things he ever said to me. Once Jesse moved on from wild musician life in Germany to caring husband and soon father in California, he seemed to further grow as a human being. Later on visits, he was always flashing the cutest photos and sharing stories about his wife and daughter in such a proud and loving way that you couldn’t help but feel tremendously happy for him. He thought he was a lucky dude. And when I saw him in Santa Barbara, living a grounded, happy, outdoorsy life, and I got to meet his lovely wife, I had no doubt he was indeed a lucky man.

I know that countless friends and family mourn their loss at this moment and each has their own history and memories with him. I’m heart broken for all of us. Ten pages wouldn’t be enough for all the Jesse stories I’d love to share. But then, more than anything, I will miss our conversations. Any topic, you name it - nothing he wasn’t interested in or hadn’t read about. Never a dull moment with Jesse, so much to talk about. When I saw him at Benjamin Franklin three weeks ago I brought him my favorite poems - The Rubáiát of Omar Khayyám - in case he got bored. He gave me a wide grin and said: “Hey, I don’t need that, I know almost all of them by heart.” And so he did. Of course, I should have known.

The jokes, the song writing, the conversations are over. But I have a ton of joyful memories for keeps. I got to know so many wonderful people through you and you were such a inspiration in my life, that I will forever be thankful to have met you. Thanks for all, Jesse.

Regine Uhe

Jesse Ballard Joe Kucera

Tom Cunningham

Der aus Massachusetts stammende Singer/Songwriter war in den 70er Jahren nach Berlin gekommen und wurde innerhalb der dortigen Clubszene bald eine feste Größe, nicht zuletzt durch seine häufige Zusammenarbeit mit damals schon bekannten Künstlern. So hatte er zum Beispiel seinen ersten Studioauftritt als Gitarrist für die Aufnahmen für Hannes Waders Album “Sieben Lieder”. Bereits in dieser Zeit hat er als Musiker, Komponist, Textdichter und Produzent mit hunderten von namhaften Künstlern zusammengearbeitet, von Peter Maffay und Veronika Fischer über Udo Jürgens bis hin zu Heinz Rudolf Kunze.

Seine eigenen Plattenveröffentlichungen begann er mit der Ende der 70er Jahre erschienenen LP “Have a Little Faith in the Kid”, gefolgt von “Comin' Back for More”, “Blitz: the Game” und “Tom Cunningham & the Broadcasters: Germany.”

Neben seinen eigenen Veröffentlichungen profilierte sich Tom Cunningham zunehmend als Plattenproduzent, unter anderem für Romy Haag, Queen Yahna und Rick De Lisle. Als echte Pionierleistung kann man seine Mitte der 80er Jahre einsetzende Zusammenarbeit mit DDR-Musikern ansehen. Er war überhaupt der erste aus dem Westen, der Musikproduktionen für DDR-Gruppen übernahm und so deren musikalischen Ausdruck ein zeitgemäßes Soundbild verlieh. Erfolgreich war vor allem “Casablanca” von City, eine Platte, die viel Kritikerlob erntete, nicht zuletzt für ihre transparente Produktion. Später setzte er diese Arbeit mit Produktionen für Karat und Keimzeit erfolgreich fort und er veröffentlichte 1996 die beachtenswerte CD “Hagelberger Street”.

Tom hat vor vollen Häusern gespielt mit seiner eigenen 7-Köpfigen „Tom Cunningham Band“, besetzt mit einigen von Berlins besten Rockmusikern und Backup Sängern. Parallel dazu findet kontinuierlich die Studioarbeit an eigenen Projekten oder mit und für andere Künstler in Berlin, London oder Nashville statt.

Foto: Zuzana Richter

%20Ballard.jpg)

Jesse Ballard und Tom Cunningham

Berlin, Winter 1971 – Spring 1972: Tom and James (Jesse) in Steve Club & Go-In

The next night in November we went down to a place called the Steve Club. It was minuscule, built right up unto the railroad tracks that went through the center of town. Folksingers have been there before; their tattered old folk gigs and imposing stares running down along the indoor walls of the club. Next to the Lenin and Marx posters, placards from Tony Sheraton and Derroll Scott were seen; they had played to great acclaim in former days.

The stage was tiny, a hole in the wall for solos or duos. Again, we were sober and serious: "My Babe," "Keep on Truckin" and "Gypsy Nights," serious music for a serious audience. The bartender, Christoph, didn't crack a smile the whole time. That scared us (although we came to know later that he treated all newcomers like this). I mean, we thought we were pretty good, even “hot shit”. Down in Athens people laughed, danced, made love, you name it when we played. But these Germans! It takes a whole lot of “weasel-shit” (James' term) to get them on your side.

We played our set, got a smattering of applause. Christoph remained unenthused. We went back to the small room where the musicians stayed. "This is bullshit,” James said. “No sooner are we in Berlin, and we’re bombed out. We won't be asked back here again.”

“There is one more chance," I said. "It's called the Go-In. It's everything that this has, and it’s much bigger; more lively, a real stage with lights.

"Yeah, forget about this place," said someone from the crowd, who I later found out was called Stephanie. "The Go-In is the place to be. Not cut and dried, like a bunch of old beans here in the Steve Club; you see people really moving onstage. It's loud, but when people like you, they really love you."

The Go-In. That was the place to be. Funny name, though. I guess they took it from the French new wave films, like Be-in, Do-in, Stay-in…Go-In. In a block called Bleibtreu Strasse, it was right in the middle of what could be called the West Berlin-high end downtown. The street levels were shops and restaurants, but up above were five-story houses, built mostly during the Kaiser era. High ceilings and elegance were the watchwords. Streets were partially cobblestone and only allowed two lanes, so with broad shade trees and a Kino, cool boutiques and a variety of restaurants, it was pretty much a pedestrian zone.

The Go-In was right next door to an Indian restaurant (we later saw the Indian-looking chef doing business there). James and I walked in with false bravado, and after asking "who's in charge here?" and were directed to a guy named Jo. He had on a loud, skin-tight T-shirt, was taking orders and serving up beer.

Upon being asked what he paid, he replied, "Between five and 500 marks." He and the Indian guy (who kept him company) laughed, but we took it seriously. "Five and 500 marks," we thought. "Halfway between is 250 marks. We gotta be at least good enough for 250."

The warmup room for the Go-In was downstairs, a tiny chamber, among the trash cans before you got to the toilets. The walls were covered with graffiti, a good portion of which was in English.

But we had no interest in that now. The set had to be a killer. Now we got serious, and it seemed to me a tiny step was made.

"We gotta start with a tornado, get ‘em right out of their seats, leave ‘em coming back for more," I said, with not a little bit of a false bravado.

"Like ‘Country Pie’," James said, and I couldn't have agreed with him more.

"Right, and we got a finish with the number like ‘Then I've Got to Leave’." We were just going over it when a garbled voice came over the tinny loudspeaker, "Tom and James to the stage please."

We bounded up the stairs but, having got there, put on our "I don't give a shit" smiles and ambled loosely on stage.

The crowd was loud, but we didn't let them bother us. We tore through the numbers, all the while laughing as if it didn't really matter. There were only three microphones, not four, so we ganged up both guitars on one.

We built it up to a climax, and sure enough, the applause came. And it wasn't just applause either; there were whistles and hollers and shouts of "Yeah, man!”. After our 20 minutes set, it was time for an encore, or “Zugaben". Now we were riding the wave; we dug into our musical grab bag to pull out a chestnut. "Oh me oh my, I love that country pie…" now Tom and James were in command. "What about it, James? Have we got another one?"

"Well, I believe I do.” And he launched into the main A-chord of Wayne Grajeda’s "Then I've Got To Leave":

“When you gonna give me love

Stop believin’ you’re so high above me

When you gonna give me love

And see things my way…"

The applause was tumultuous. That was a gig.

"Let's put these guitars away, and mosey on up to the bar," I said. Ever so cool, we sidled up to the places where drinks were poured. But Joe wasn't smiling; he went on pouring beer and taking orders as if that was a normal Thursday night.

"Um, Joe…" he placed a few more orders for drinks before turning his attention to me.

"What about some money?" He thought for a moment, and then he said: "I can pay each of you...seven marks."

Seven marks. Seven lousy marks. Still - it was double the amount we got in Munich. And we saw a diner down the street that sold souvlakia for a mark.

And Joe filled up our books with four more gigs. With the promise of a higher rate if we pulled the audience.

We shook his hand, and we took the gig.

______________________________________________

The four gigs in the Go In lead to another eight gigs. And Christoph, who was in charge of the Steve club, also piled on the gigs. He never did laugh, but we managed to tell when he was happy; he simply got out the address book and gave us two more gigs a week, more than anybody else had.

© Tom Cunningham

Tom & Wayne

John & Wayne

Die US-Army schickte die Söhne des Landes nach Vietnam. Auch Wayne sollte im Dschungel kämpfen. Wayne mit den langen Haaren und dem Bart, der gerade seine ersten Songs schrieb und in einer Band sang und Gitarre spielte. In diese Richtung sollte sein Leben gehen, das spürte er. Nicht in den Krieg. Irgendwie gelang es Wayne, in eine Spezial-Kompanie zu kommen, die definitiv nicht übers Meer geschickt werden würde. Genaueres wissen die Freunde nicht, die über sein Leben berichten.

Schießen lernte er trotzdem, er robbte unter Stacheldraht durch, ließ sich anbrüllen. Andere Soldaten schmissen sein Bett aus dem Fenster, er bekam die Strafe vom Drill-Sergeant. Auch hier würde er kaputt gehen, das merkte er. Also hungerte er, verlor Kilo um Kilo, um sich schließlich krankschreiben zu lassen. Er kam zu einer Psychologin und spielte seine Rolle gut: untauglich. Und wieder frei.

Wayne packte seinen Rucksack, schnappte seine Gitarre und flog nach Europa. Ein Jahr verbrachte er auf Kreta. Er spielte in Restaurants, spazierte am Strand, formte seine Gedanken zu Liedtexten, die passenden Melodien entstanden wie aus dem Nichts. Er liebte die findigen Wortspiele, seine Freunde nennen sie die „Wayne-Wahrheiten“. „Faith pours a dangerous drink“ zum Beispiel. Oder: „You can’t cook in a dirty kitchen, you can’t cook if it don’t get hot.“

Anfang der 70er kam er nach West-Berlin – als Ersatz-Jesus. Für „Jesus Christ Superstar“ in der Deutschlandhalle stand er bereit, den Hauptdarsteller zu vertreten. Aber Jesus Nummer eins wurde niemals krank, Wayne kam nicht zum Einsatz. Spaß hatte er trotzdem: So viele Clubs, so viele Bühnen, auf denen es jeden Abend Live-Musik gab. Das Go-In, der Steve Club, der Folkpub, eine Band nach der anderen, alle 30 Minuten eine neue. Der Alkohol floss, die Drogen färbten die Eindrücke bunt, der Zigarettenqualm nebelte die letzten Clubecken ein. Die Berliner Nächte waren ein Rausch. Und Arbeit. Wayne spielte drei, vier Gigs pro Abend. Auf der Bühne hatte er diese besondere Ausstrahlung. Der Saal wurde ruhig, wenn er mit hoher Stimme zur Gitarre sang. Ein soulig-melodiöser Rock.

100 Lieder am Küchentisch

Er und John, Sammy, Jesse, Tom und Bob, lauter amerikanische Musiker in Berlin. Mal spielten sie allein, mal in Duos oder Trios. Zusammen lebten sie in einer Wohnung in Kreuzberg, Hagelberger Straße 14. Eigene Zimmer gab es nicht so richtig, jeder fand irgendwie seinen Platz zum Schlafen. Ein echter Berliner war zum Glück auch dabei, der war im Winter für die Kohleöfen zuständig. Sie inspirierten einander, spielten sich die neuen Stücke vor. An diesem Küchentisch müssen 100 und mehr Lieder entstanden sein.

Von hier aus schwärmten sie in die Nacht, hierhin kehrten sie im Morgengrauen zurück, oft mit weiblicher Begleitung. Auch Wayne liebte die Frauen, und sie liebten ihn, freundlich und offen wie er war. Eine für ein paar Wochen, eine andere für ein paar Jahre, bis die Wege sich eben wieder trennten.

In einem Club lernte Wayne einen seiner besten Freunde kennen, Bob. Heute ist dieser Professor im Ruhestand und lebt in Los Angeles, via Skype berichtet er von Wayne: „Er stand an meiner Seite, als ich meine schwierigen Zeiten hatte und er jedes Recht gehabt hätte, mich beiseite zu stoßen. Wie Brüder waren wir.“ Von Waynes Loyalität, dass er die Freundschaft nie in Frage stellte, sprechen alle, egal ob sie ihn seit 50 Jahre kennen oder erst seit zehn. In sein Leben gehörten einfach Freunde, viele Freunde.

Vielleicht liegt das an seiner Kindheit in Los Angeles. Sein Vater war ein sehr guter Trompeter, er starb, als Wayne fünf Jahre alt war. Die Mutter brachte ihn und seine Schwester allein durch, arbeitete lange und oft bis in die Nacht. Wayne lud die Kinder seiner Straße zu sich nach Hause ein, Latinos, Schwarze, Weiße, ganz egal. Hauptsache, sie konnten zusammen Musik hören. Von seiner Mutter kassierte er die eine oder andere Ohrfeige – und verstand erst viel später, dass sie trotzdem alles für ihre Kinder gegeben hatte.

Von Berlin ging es nach England, zusammen mit Tom, einem aus der Hagelberger-Clique. Sie tourten, lernten wichtige Produzenten kennen, bekamen einen Plattenvertrag bei Warner und brachten eine Single heraus: „Just like in the movies“. Dann aber zerstritten sich die beiden. Auch das gehörte zu Wayne: Mehrmals stand er vor dem großen Durchbruch, dann passierte irgendwas. Und Wayne sammelte sich wieder und machte weiter. Die Musik, die Bühne das Publikum, das war sein Leben, ob mit oder ohne Plattenvertrag.

In Los Angeles startete er noch einmal neu. Abends trat er mit verschiedenen Bands auf. Tagsüber arbeitete er im Filmgeschäft, im Casting, als Location-Scout, Drehbuchtexter, Koordinator. Am Ende war er hauptverantwortlicher Produzent von Dokumentarfilmen für „National Geographic“ und für den History Channel. Da ging es um die schönsten Jachten der Welt oder die größten Geheimnisse Ägyptens. Er verdiente gut, kaufte eine große Wohnung, von seiner Terrasse aus konnte man den „Hollywood“-Schriftzug am Hügel lesen.

Wayne war ein Partytier. Er war der erste, der kam, und der letzte, der noch tanzte, im Morgengrauen, wenn alle anderen schon in den Ecken lagen. Eine Freundin hatte eine CD mit Dudelsackmusik zusammengestellt. Wenn sie die einlegte, gab selbst Wayne Ruhe.

So viel wäre noch zu erzählen. Wie er Anfang 2000 nach Berlin zurückkehrte, wie er die „Wayne Grajeda Band“ gründete, CDs herausbrachte und durchs Land tourte. Wie er wieder neue Freunde und Musiker um sich sammelte. Wie er mehrere Zeitungen am Tag las, die Politik aufsaugte, wie ihn Trump fast wahnsinnig machte. Wie er irgendwann feststellte, dass seine Hand nicht mehr machte, was sie sollte, und seine Stimme nicht mehr so kraftvoll war wie einst. „Das ist aber interessant“, sagte er und nahm Gesangsunterricht. „Das wird wohl das Alter sein.“

Francis Serafini

Schulterlange Haare zum Pferdeschwanz gebunden, zotteliger Bart, Jeans, Cowboyhemd, Halstuch, Stiefel. Wie ein Outlaw aus einem Western von Sam Peckinpah wirkt er auf älteren Fotos. Wie einer aus der Gang von Jesse James.

Francis liebte Bücher, Filme, Cowboys, den amerikanischen Mythos: Cowboysongs, Blues, Rock 'n' Roll, Country and Western. Leidenschaftlich verfolgte er im Satellitenfernsehen die American-Football-Spiele der "Dallas Cowboys". Musikalische Sympathien hegte er für "Hank Williams and his Drifting Cowboys". Und seiner eigenen Band gab er den klingenden Namen "Frank Slim & The Continental Cowboys". Allerdings war Francis keiner dieser Faschingsfreizeitcowboys, kostümiert mit Stetson, Fransen und Sporen. Eher ein cooler urbaner Althippie-Rock 'n' Roll-Kiffer-Cowboy. Echt und ohne Verkleidung.

"Let's saddle up and ride, boys!", feuerte er seine Continental Cowboys an, mit einem lässigen Cowboy-Grinsen, verschmitztem Augenzwinkern, und leichtem Kribbeln im Bauch, unmittelbar bevor sie auf die Bühne gingen, um ihre Mischung aus Rhythm 'n' Blues, Rock 'n' Roll und Country-Musik zu spielen. Francis Serafini alias Frank Slim spielte Gitarre, quäkte in die Mundharmonika, verzog das Gesicht, wenn er sich mal wieder versehentlich den Bart im Harmonikagestell eingeklemmt hatte, und sang mit hoher, dünner, und doch so eindringlicher Stimme:

Well you can call me lazy, call me a fool / You can call me a cowboy for breaking the rules / But don’t call me crazy baby 'cause I'm in love with you ...

Ein Cowboy mit romantischer Ader, immer auf der Suche: nach dem Leben, nach der Liebe, nach der Wahrheit, nach dem endgültigen Song. Und nach festem Boden unter den Stiefeln.

Oh no mama don’t you throw away my rambling shoes

The holes in the bottom are where I lose my blues …

Hin- und hergerissen zwischen beschaulicher Beständigkeit, Sesshaftigkeit und neuen Aufbrüchen:

I wanna go mama, I wanna stay

Can’t make up my mind baby, what I’m gonna do today

And the time’s just a-flying fast, it’s just a-runnin wild

Your easy chair don’t fit this long-time highway’s child.

Die Zeit raste. Die Zeit war wild. Da war nichts mit Ruhe im Schaukelstuhl. Francis musste wieder los, raus auf den Highway. Wenn es vielleicht auch manchmal nur ein innerer Highway war. Und er äußerlich blieb, wo er war. Zumindest später, zumindest, was den Wohnort anbelangte: die letzten vierzig Jahre in Berlin.

Seine Lieder waren autobiografische Miniaturen, Short Storys aus seinem Leben, kleine Begebenheiten, die er gelegentlich ein wenig verfremdete, indem er sie umpoetisierte, in eine andere Zeit und Umgebung.

Daddy Was A Rider erinnert an eine kleinstädtische Kindheit in den USA mit vier Geschwistern, und der Bewunderung für den Vater. Im Song befördert Francis seinen Daddy vom ehemaligen Sheriff zum Reiter für den "Pony Express", den legendären berittenen Postdienst zwischen den Staaten Missouri und Kalifornien in den Jahren 1860/61.

My daddy was a rider for the Pony Express,

you should have seen my daddy ride.

In Wirklichkeit war Francis' Vater kein Sheriff, sondern Streifenpolizist. Und später war er kein verwegener Postreiter im wilden Westen, sondern Briefträger mit Fahrrad in Winsted, einem winzigen Städtchen im Staat Connecticut im Osten der USA.

Wie vielen jüngeren Leuten wurde es auch Francis irgendwann zu eng im provinziellen Nest, immerhin waren die 60er-Jahre eine Zeit des Aufbruchs, Ära von Rebellion, Rockmusik und radikalen Lebensentwürfen.

Francis war mittendrin, in seinen jungen Jahren. Jugendkultur. Gegenkultur. Mit sechzehn, die Beatles hatten gerade ihren Siegeszug in den USA angetreten, brachte er sich das Gitarrespielen bei. Eine Leidenschaft, die ihn nicht mehr losließ und die schließlich zur Profession wurde.

Doch zunächst verdiente er sein Geld mit allen möglichen Jobs. Mal hier, mal dort. Was gerade zu bekommen war. Damals war das noch leicht. Egal, welche Arbeit er gerade machte, in der Mittagspause las er, vertiefte sich in seine Bücher. Dass ihn die Kollegen bei einer Baumpflegefirma aufzogen mit dem Spitznamen Shakespeare, amüsierte ihn selbst am meisten.

"Kannst du dir das vorstellen? Shakespeare haben sie mich genannt, weil ich Bücher gelesen habe!"

Cowboygrinsen, scheues Schmunzeln, lachende Augen.

Dann war er On the Road, unterwegs, immer auf Achse. Reiste wie Jack Kerouac von der Ost- zur Westküste. Und lebte dabei auch ein bisschen wie Kerouac in seinem berühmten Roman On The Road. Frei, ungebunden. Hungrig nach Leben. Nach Liebe und Freundschaften. Nach Bewusstseinserweiterung. Musik, Literatur, und immer ein kleiner Joint zwischendrin.

In Stanford, Kalifornien, ging er eine Zeitlang regelmäßig mit einem Freund in einen Pizza-Laden, immer mittwochs, All-you-can-eat-Tag. Sie aßen alles, was sie essen konnten, stopften den Rest in ihre Jackentaschen, gingen anschließend weiter zur Universität, wo immer mittwochs Filme gezeigt wurden, bei freiem Eintritt. Sie setzten sich in die letzte Reihe, schauten auf die Leinwand, aßen den Rest der Pizza, grinsten sich an, und waren zufrieden mit sich und dem Leben und der Kunst … ihrer Lebenskunst: Wie man gerade so über die Runden kam und auch noch Spaß haben konnte dabei.

Now I like to think that I’m a practical man

I live my life just the best way that I can

And I don’t care what luxury means to any other man

Just give me hot water ….

Luxus, Geld, Besitz, Statussymbole oder eine bürgerliche Karriere interessierten Francis nicht. Nur was er zum Leben brauchte, und das war nicht viel. In seiner Jugend nicht, auch später nicht, sein ganzes Leben nicht.

Anfang der 70er reiste er nach Europa. Holland, Spanien, Deutschland. Mit Rucksack, der dicken Gibson-Jumbo-Gitarre, ein paar Mundharmonikas und seinen Songs, die er inzwischen schrieb. Und er entdeckte, dass sich damit bei seinen bescheidenen Ansprüchen ein für ihn geradezu luxuriöses Leben finanzieren ließ. Ein kleines Zimmer zur Untermiete in München bei einer alten bayerischen Dame, die sich gerne mit dem jungen wilden Musiker aus Amerika unterhielt. Nur, dass er sie nicht verstand, weil er 1971 noch kein Wort Deutsch sprach, und Bayerisch schon gar nicht. Als er dann zu verstehen gab, dass er nichts verstand, wurde seine Zimmerwirtin laut, sie schrie ihn an. Weil sie glaubte, er sei schwerhörig. Die Geschichte erzählte Francis noch Jahre später: Cowboygrinsen, scheues Schmunzeln, lachende Augen.

Die Gagen für regelmäßige Auftritte in den damals mächtig florierenden Folk-Clubs wie dem Münchner Song Parnass reichten für Unterkunft - selbstverständlich mit Hot Water - sowie fürs tägliche Auskommen, Tabak zum Zigarettendrehen, und für ein paar kleine Joints zwischendrin.

Noch besser als in München waren die Verhältnisse im damaligen West-Berlin. Nur kurz wollte Francis dort im September 1972 seine Freunde John und Wayne besuchen, Landsleute, musikalische Weggefährten, die er in München kennengelernt hatte. Doch dann gefiel es ihm so gut, dass er blieb und bei ihnen einzog: in die legendäre Musikerkommune Hagelberger Straße 14, 1 Berlin 61.

Die Wohnung war, wie er sich später grinsend erinnerte: funky – im Wohnzimmer stapelten sich Musiker, Freunde und Freundinnen … in der Küche stapelte sich das dreckige Geschirr, aber immerhin: es gab Hot Water. Was wollte er mehr? Es waren glückliche Zeiten.

Für Sänger mit akustischen Gitarren, besonders für Amerikaner, die als Musiker einen besonderen Bonus genossen, boten sich in der eingemauerten Stadt unbegrenzte Auftrittsmöglichkeiten. In den bekannten Folk-Schuppen wie Go In, Steve Club, Folkpub - später kamen Banana, Pampischek, Scheese und unzählige andere dazu.

Schon während seiner ersten Woche in Berlin hatte Francis fünf bezahlte Auftritte. So viel schaffte er in München gerade mal in einem ganzen Monat. Nach einem Jahr in Berlin hatte er 500 Auftritte absolviert.

Weil er so verwegen aussah, wie ein Outlaw, wurde Francis immer wieder misstrauisch beäugt. Von den Spießern, den Law and Order-Leuten, den Assholes, wie Francis sie nannte. Den Vermietern, bei denen er sich um eine Wohnung bewarb. Dabei hätte nur ein Blick in seine Augen genügt, um zu erkennen, was für ein sanfter Mensch dieser Cowboy war, der keiner Fliege etwas zu leide tun konnte und auf den immer Bob Dylans klassische Songzeile zutraf:

To live outside the law you must be honest!

Outlaw im Sinne eines Gesetzesbrechers war er ohnehin nicht, eher einer, der sich sein Leben einrichtete außerhalb der Normen bürgerlicher Angepasstheit, jenseits jeglichen Karrierestrebens. Sogar, was seine Karriere als Musiker betraf, war er alles andere als ein Streber. Er spielte, hatte seinen Spaß, verdiente Geld damit, aber groß rauskommen, wovon all seine amerikanischen Musikerfreunde träumten? Nein, dazu fehlte der Ehrgeiz. Wie er überhaupt seine Musik sehr lässig betrieb. Soundcheck vor einem Konzert? Wozu? Ging doch auch so. Gitarre stimmen? Ach, das war doch schon gut genug für Rock 'n' Roll. Eine Platte aufnehmen? Ja, wäre schön, aber warum sollte er sich beeilen damit?

Irgendwann hatte er genügend Studioaufnahmen zusammen für ein komplettes Album. Das dann aber doch nicht erschien. Warum, war nie ganz klar. Kein Geld für die Pressung? Zuviel Arbeit mit der Gestaltung eines Booklets? Die ganze Organisation. Und dann müsste man das Ding ja auch noch irgendwie vertreiben, verkaufen? Alles ein bisschen viel Theater. Und überhaupt, hatte das nicht auch noch ein bisschen Zeit?

Francis hatte seine eigenen Vorstellungen von Freiheit und Ungebundenheit. Als die Folk-Lokale in Berlin Anfang der 80er allmählich starben, die Auftrittsmöglichkeiten weniger wurden, es nicht mehr so gut lief mit der Musik, wollte ihm ein Musikerfreund einen Fahrerjob auf dem Flughafen Tegel vermitteln. Gute Arbeit, auch gut bezahlt, aber als Francis erfuhr, dass er dort schon morgens um fünf Uhr anfangen müsste, winkte er ab mit Cowboygrinsen: für kein Asshole von Arbeitgeber würde er derart früh aufstehen. Stattdessen jobbte er lieber nachts, in Kneipen wie dem Flying Dutchman in der Charlottenburger Richard-Wagner-Straße.

Und er wurde Taxifahrer, Cowboy der Straßen, die Großstadt in der Tasche, unabhängig und frei in der Einteilung seiner Zeit. Er konnte Konzerte geben ohne den Broterwerbsjob zu verlieren, konnte auf Tour gehen, wenn es sich mal ergab. Und anschließend wieder zurück auf die Taxe. Der ideale Job für Musiker. Er arbeitete vorwiegend in der Nacht. The night time is the right time!

Nach einem seiner Auftritte, nachts in der Bebop Bar in der Kreuzberger Willibald-Alexis-Straße, lernte er Uschi kennen. Schließlich hat der alte Cowboy doch noch seine ganz große Liebe gefunden. Nach ein paar Jahren haben sie geheiratet und sind in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Mit den Vermietern war das jetzt nicht mehr so schwierig, längst sah Francis nicht mehr aus wie ein Outlaw.

Und seine Ramblin' Shoes zog er nur noch an für gemeinsame Reisen mit Uschi. Für Uschi gab Francis sogar die Nachtschichten mit dem Taxi auf. Um mehr Zeit abends mit ihr verbringen zu können, fuhr er die Droschke nur noch tagsüber.

Francis war zufrieden, glücklich, spätes Cowboyglück. Im Spätsommer ging er mit seinen amerikanischen Musikerfreunden aus alten Hagelberges-Straßen-Zeiten noch einmal auf eine Konzerttour. Er strotzte vor Gesundheit und Lebensfreude, sagen die Freunde, und nie hätte er bessere Konzerte gegeben.

Ein paar Wochen später, zuhause, fühlte er sich komisch, und Uschi brachte ihn sofort ins Krankenhaus. Da kam er nicht mehr raus. Ein bösartiger Tumor im Kopf.

Francis Serafinis erste Platte Between The Dark And The Light erschien posthum am 16. Februar 2012, dem Tag, an dem er 64 Jahre alt geworden wäre.

H.P. Daniels

ungekürzter Text f. Tagesspiegel v. 10.02.12

Es ist kein Zufall, dass John seine CD "Postcards From The Road" nannte. 1951 als Sohn eines U.S. Army Offiziers aus Philadelphia und einer Mutter aus New York City geboren, hat John fast sein ganzes Leben "on the road" verbracht. Als in 1957 Elvis Presley sein "Love Me Tender" herausbrachte, hatte John bereits in Europa, den USA und Asien gelebt. Er hatte den Atlantischen Ozean einmal und den Pazifischen Ozean zweimal auf amerikanischen Truppentransportern überquert. Durch seine Eltern lernte er die Musik von Frank Sinatra, Eartha Kitt und anderen Jazzgrößen kennen. Sein musikalischer Horizont erweiterte sich, als seine Schwester auf Elvis, Everly Brothers und Kingston Trio Platten abfuhr. Während seiner Highschool Zeit stürzte er sich auf die Beatles, Bob Dylan und Donovan, spielte bereits Gitarre, sang und schrieb seine ersten eigenen Songs.

Im Sommer 1969 sah man den 18jährigen in London, England. "Jedes Mal wenn ich "The Boxer" von Simon & Garfunkel höre, ist es wieder genau der Sommer und ich bin gerade von zu Hause weg, unglaublich". John begann jeden Gig den er kriegen konnte zu spielen, um die Miete zu bezahlen. Dann gelangte er nach Paris, Amsterdam, Ibiza, Marokko und Spanien, wo er einen Vertrag bekam, eine bestimmte Gegend von Madrid musikalisch zu promoten. Ein Job für die Spanische Fremdenverkehrswerbung. Nach seiner Ankunft in München wurde er von Produzent Michael Kunze, der auch Peter Maffay produzierte, für Warner Brothers Records verpflichtet. Heraus kam eine Cover-Version von "Mr. Bojangles" als Single. Kurze Zeit später bekam er die Chance, seine Fähigkeiten als Entertainer unter Beweis zu stellen. Er bekam die Rolle des Simon Zelot in dem Rock-Musikal "Jesus Christ Superstar". Mit dieser Show kam John zum ersten Mal nach Berlin und trat 1972 in der Deutschlandhalle auf. Nebenbei entstand mit John als Teil der Truppe, eine LP von Jesus Christ Superstar, aufgenommen für DECCA Records in Köln. Die Tour mit Jesus Christ Superstar endete in Berlin und John blieb in der Stadt. Er wäre für kein Geld der Welt mehr von hier weggegangen.

Während der 70er und frühen 80er spielte John in zahllosen Clubs und auf Konzerten und Festivals in ganz Europa. Meistens solo, aber er arbeitete auch mit anderen bekannten Künstlern zusammen. In der Gruppe "Tattoo" spielte er mit der englischen Sängerin Chris Parsons und den Deutschen Klaus Weiland und Jörg Suckow an Gitarre und Cello. John arbeitete mit den Gebrüdern Blattschuss, die mit ihrem Hit "Kreuzberger Nächte sind lang" großen Erfolg hatten. Später spielte er Gitarre auf Jürgen von der Lippes erster Solo LP. Danach war John wieder auf Tour mit einem Rock-Musical, dem Musical "Hair". Dieses Mal hatte er eine der Hauptrollen zu besetzen: Claude.

In dieser Zeit veröffentlichte John auch seine, inzwischen klassische, Debut LP "Somewhere In Europe". Produziert von "Hagelberger" Jesse Ballard, fängt diese Aufnahme die Atmosphäre des damaligen Berlin in eindrücklicher Weise ein. Bis heute werden mindestens zwei der Titel dieser LP in allen möglichen Clubs der Hauptstadt gespielt. "Sundown Waker", die autibiographische Geschichte eines Lebewesens der Nacht, und "Me and Whiskey", das lamento eines Mannes zurückgeworfen auf sich und seine Fehler,

In all diesen Jahren versäumte John nicht, auch wieder in England vorstellig zu werden. Er teilte die Bühne mit Künstlern wie Elvis Costello, Paul Millns, Wizz Jones, Derroll Adams, Eric Burdon, John Sebastian, Loudon Wainwright III, The Spencer Davies Group, The Golden Earring, Julian Dawson, Johnny And The Drivers und den Yardbirds.

John Vaughan

John & Wayne

%20.jpg)

John in Hagelberger Street

Buskers 1971

Jesse Ballard

Bob Williams

Sammy Vomacka

T.M Fabian

Tom Cunningham

Bob Williams

Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Berliner Nachtclub, und ein Typ mit einer Gitarre und einem schelmischen Blick rauscht herein mit einem Stapel Songs. Er kommt aus Oklahoma, mit vielen Zwischenstopps auf der ganzen Welt. Er verbreitet eine quirlige Energie, die aber auch gleichzeitig beruhigend wirkt, so als habe er Zugang zu einem geheimen Ort. Draußen regnet es in Strömen, aber drinnen in der Bar ist es warm und die Bühne ist beleuchtet. Er holt seine Gitarre heraus und streift an Ihnen vorbei. Jemand fragt:

„Was spielst Du heute?“

„Alles.“

Die Musik von Robert Williams ist eine Mischung aus Anmut und Wahrheit. Er weiß, wo sich die wilden Dinge abspielen und auch, wo sich das stille Herz verbirgt. Seit seinem 19. Lebensjahr schreibt Robert Lieder, zählt Woody Guthrie und Levon Helm zu seinen Einflüssen, und verarbeitet dabei all dies mit den Rhythmen eines weisen Mannes und dem Frohsinn eines Poeten.

Er wurde in Oklahoma geboren, in jener Gegend, wo die Figuren John Steinbecks die täglichen Kämpfe des kleinen Mannes gegen ihr Schicksal bestritten. Robert ist ein Wanderer, der auf seinem langen Weg durch die Kaschemmen von Kansas City und Austin bis hin zu den verlockenden Kneipen in Berlin Lieder gesammelt und verarbeitet hat.

Seit den siebziger Jahren hat Robert seinen eigenen Stil entwickelt, eine meisterliche Mischung aus Folk, Blues, Rock, mit einem Schuss europäischer Musiktradition. Während des Kalten Krieges spielte er in Berliner Clubs wie dem „Go-In“ und dem „Folkpub“. Er war dort ein lebhafter Funke in der Szene, eine Stimme in dem Mosaik von dem, was einmal war und was an dessen Stelle trat. Der Berliner Musikkritiker Peter Müller ist überzeugt, dass Robert und sein langjähriger kreativer Weggefährte Wayne Grajeda aus der Musikgeschichte der Stadt nicht mehr wegzudenken sind und lobt deren musikalisches Können, ihr Talent als Songschreiber und ihre Originalität.

Roberts Lebensweg führte ihn schließlich nach Kairo, wo er an der dortigen American University als Linguist tätig war. Aus dieser Distanz, und im Anschluss an die Ereignisse des 11. Novembers, hatte Robert durchaus Provokantes zum amerikanischen Alleingang zu sagen und dazu, was die Tragödie aus seinem Heimatland gemacht hat. Sein erstes Soloalbum State Secrets (2004) wurde in Nashville von George Marinelli Jr., dem Gitarristen der Bonnie Raitt Band, produziert.

Bob Williams

photo Michael Duncan